設立趣旨

人類が人工的に環境を構築する意識として技術文明の歴史の始まりから存在する建築や都市という概念は、急速に拡大と進化を続ける情報技術が産業・生活そして社会にもたらす大きな影響を背景に、その位置付けを再考されつつあると考えます。計算機の登場から数十年たち、数値化記号化された情報処理と通信の級数的な高速化はあらゆる人工物の設計作業、生産技術、運営管理、利用形式に非常に大きな影響をもたらしただけでなく、人間の身体による環境の体験・創造・構築の価値や意味までもが仮想と現実の情報の流れに置き換えられ始め、社会にとって建築や都市の持つ役割とは何か、人間が人工物をつくる上での創造的行為とは何か、人間にとって空間と環境情報の認知とは何か、というような深く根源的な問いにまで及びつつあるからです。

情報学は「情報によって世界に意味と秩序をもたらすとともに社会的価値を創造することを目的とし、情報の生成・探索・表現・蓄積・管理・認識・分析・変換・伝達に関わる原理と技術を探求する学問である」と定義され、既存の学問体系を横断して情報の視点から再構築する役割が期待されてきました。このような情報学な視点を持ち、表面的な情報技術の利用方法ではなく、その深層で起きている知識体系・価値体系の再構成を意識することが建築情報学の出発点であると考えます。

そこでは情報技術の革新による都市社会経済の構造的変化や仮想的な空間体験創造の産業化などの拡大を続ける新分野が、空間環境的性格を持つ構築的意識として強い連続性と相互性を持っています。情報学的な視点から再構成することは、共通の情報技術的な基盤を持つ様々な科学的知見や産業的な発展との連携を促進することに大きく繋がります。建築関連分野には人類が長い歴史に培って来た知的蓄積があり、また既存の産業や経済、文化や社会に根ざしています。だからこそ情報に関連する多様で先進的な理論や技術や産業の融合を可能にする求心力があり、学際的な交流を通じて従来の常識を覆して拡張される科学的発展に繋がる可能性が建築情報学にはあると思われます。

これまでの歩み

本学会の立ち上げ以前には、様々な議論の蓄積があった。潜在的な構想が具体的になり始めたのは、2017年夏からである。実践・研究の最前線にいる有志のメンバーが、定期的に会合をもったことが端緒のひとつとなった。

そして、建築・都市の議論や批評を扱う「10+1 website」(運営:LIXIL出版、2020年3月で更新終了)2017年12月号にて、有志メンバーの寄稿と対談による特集「建築情報学へ」が掲載された。

その後、さらに他領域の専門家と議論をするため、1年間にわたり計6回の公開イベントを開催した。すべての記録は、連載「建築情報学会準備会議」として公開されている。毎回、刺激的な話題が提供され、延べ1,000人以上もの方々にご参加いただいたことは、本学会立ち上げへの大きな後押しとなった。

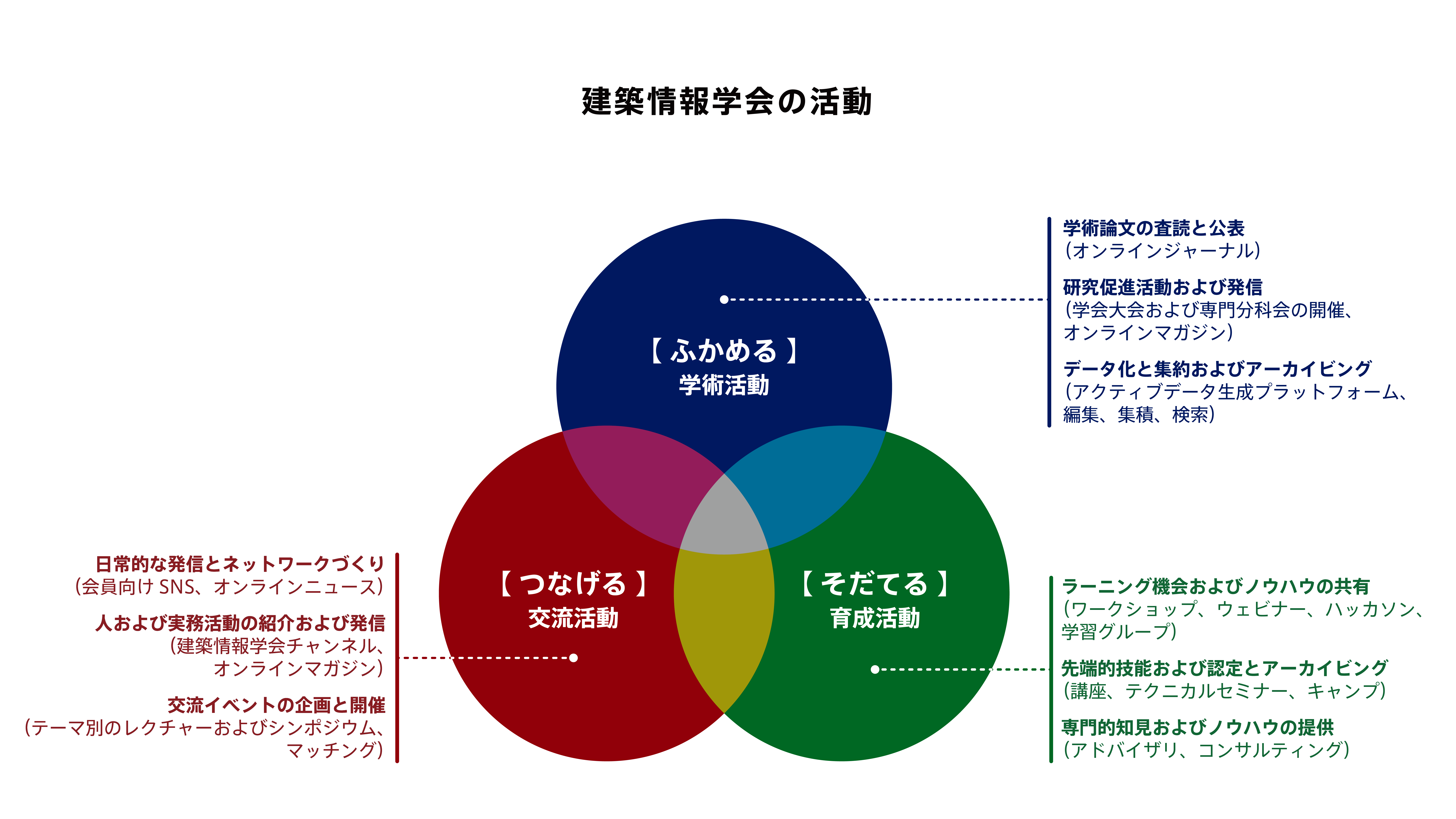

学会の活動

建築情報学会の設立後開始年度となる2021年度は、学会事業の骨格を形成するための立ち上げ作業が中心になると考えられる。事業の柱を以下の様に大きく構成し、企画運営の中心となる専門委員会を設置、会員から参加希望者を公募して、2021年度中にそれぞれの事業を開始、2022年度に向けた予算と計画ができる様になることを想定している。

| ふかめる 学術活動 | ・学術論文の査読と公表(オンラインジャーナル) ・研究促進活動および発信(学会大会および専門分科会の開催、オンラインマガジン) ・データ化と集約およびアーカイビング(アクティブデータ生成プラットフォーム、編集、集積、検索) |

|---|---|

| つなげる 交流活動 | ・日常的な発信とネットワークづくり (会員向けSNS、オンラインニュース) ・人および実務活動の紹介および発信 (建築情報学会チャンネル、オンラインマガジン) ・交流イベントの企画と開催 (テーマ別のレクチャーおよびシンポジウム、マッチング) |

| そだてる 育成活動 | ・ラーニング機会およびノウハウの共有 (ワークショップ、ウェビナー、ハッカソン、学習グループ) ・先端的技能および認定とアーカイビング (講座、テクニカルセミナー、キャンプ) ・専門的知見およびノウハウの提供 (アドバイザリ、コンサルティング) |

組織・委員会

| 常設 | 学術活動委員会 |

|---|---|

| 常設 | 育成活動委員会 |

| 常設 | 交流活動委員会 |

| 常設 | 調査活動委員会 |

| 常設 | 国際活動委員会 |

| 常設 | 財務総務委員会 |

| 臨時 | 選挙管理委員会 |

役員

| 会長 | 池田 靖史 | 東京大学工学部建築学専攻 特任教授 |

|---|---|---|

| 副会長 | 豊田 啓介 | 東京大学生産技術研究所 特任教授, NOIZ 建築家, Gluon |

| 副会長 | 志手 一哉 | 芝浦工業大学 教授 |

| 代議員 | 石津 優子 | 株式会社GEL 代表 |

| 代議員 | 伊藤 武仙 | 株式会社ホロラボ 取締役COO |

| 代議員 | 稲坂 晃義 | 千葉工業大学創造工学部デザイン科学科 准教授 |

| 代議員 | 岡 瑞起 | 筑波大学 准教授 |

| 代議員 | 粕谷 貴司 | 株式会社竹中工務店 独立行政法人情報処理推進機構 デジタルアーキテクチャ・デザインセンター チーフアーキテクト |

| 代議員 | 杉田宗 | 広島⼯業⼤学 准教授 |

| 代議員 | 杉原 聡 | ATLV 代表 |

| 代議員 | 谷口 景一朗 | 東京大学 特任准教授, スタジオノラ |

| 代議員 | 竹内 一生 | ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン株式会社 Senior Solutions Enginee |

| 代議員 | 山田 悟史 | 立命館大学 准教授 |

| 監事 | 長島 雅則 | 株式会社インフォマティクス |

| 監事 | 松村 秀一 | 早稲田大学理工学術院総合研究所 上級研究員・研究院教授 |